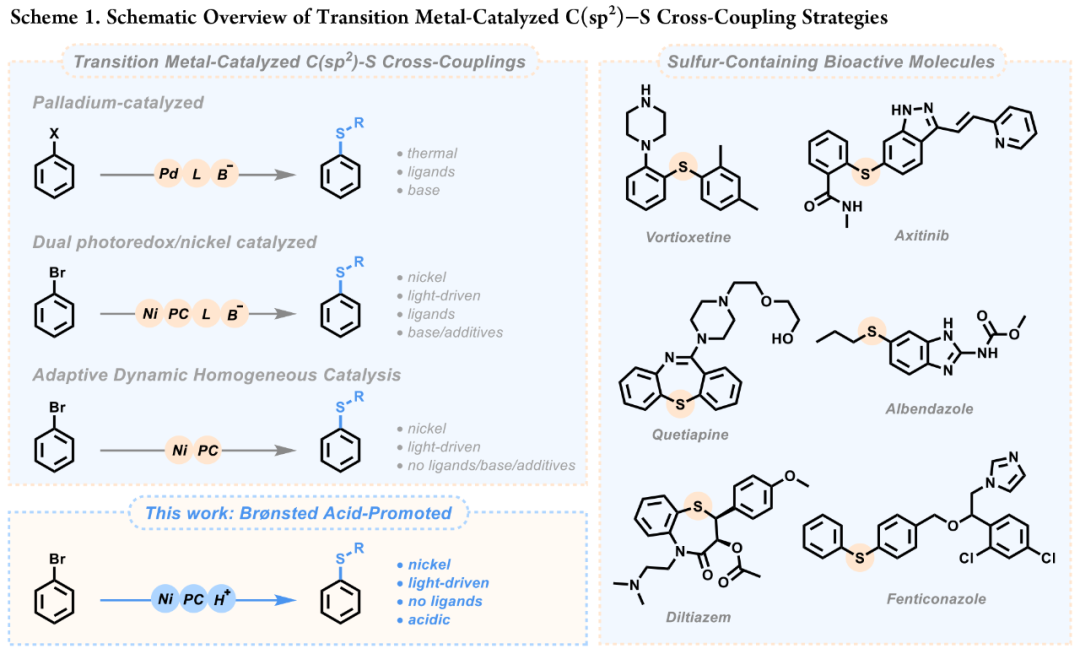

ACS Catal: 布朗斯特酸促进光/镍催化硫醚交叉偶联反应

(Figure 1,图片来源:ACS Catal.)

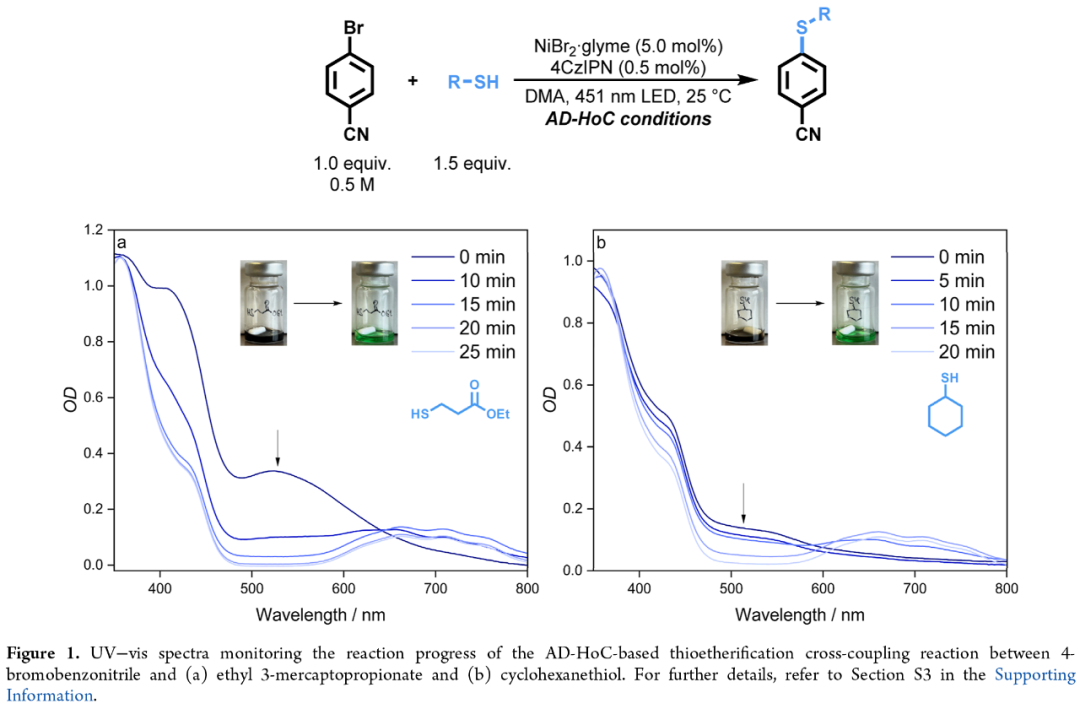

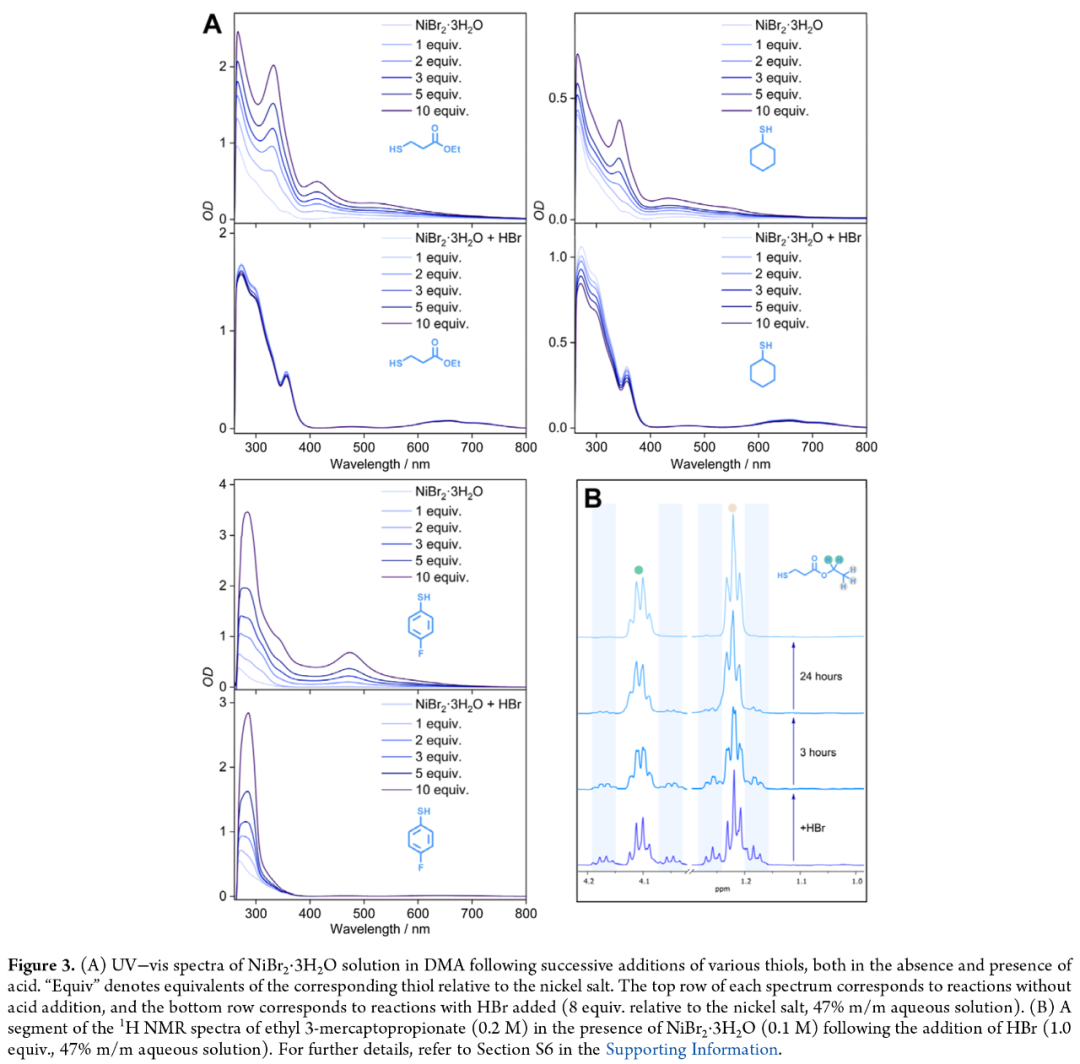

首先,作者进行了核磁共振动力学研究,在与伯硫醇、仲硫醇以及缺电子噻吩酚的交叉偶联反应中使用4-溴三氟甲苯作为亲电试剂。反应在蓝光照射下的标准AD-HoC条件(镍盐作为金属催化剂,1,2,3,5-四(咔唑-9-基)-4,6-二氰基苯(4CzIPN)作为光催化剂)下进行。原位辐照核磁共振技术的动力学曲线结果显示,没有HBr时,偶联反应都有一个诱导期,表明该系统具有自催化性质(Figure 2)。有趣的是,当混合物中加入亚几何量的HBr水溶液时,反应的动力学曲线发生了巨大变化。诱导期消失了,从而加速了偶联反应。环己硫醇的效果尤为明显(Figure 2b)。

(Figure 2,图片来源:ACS Catal.)

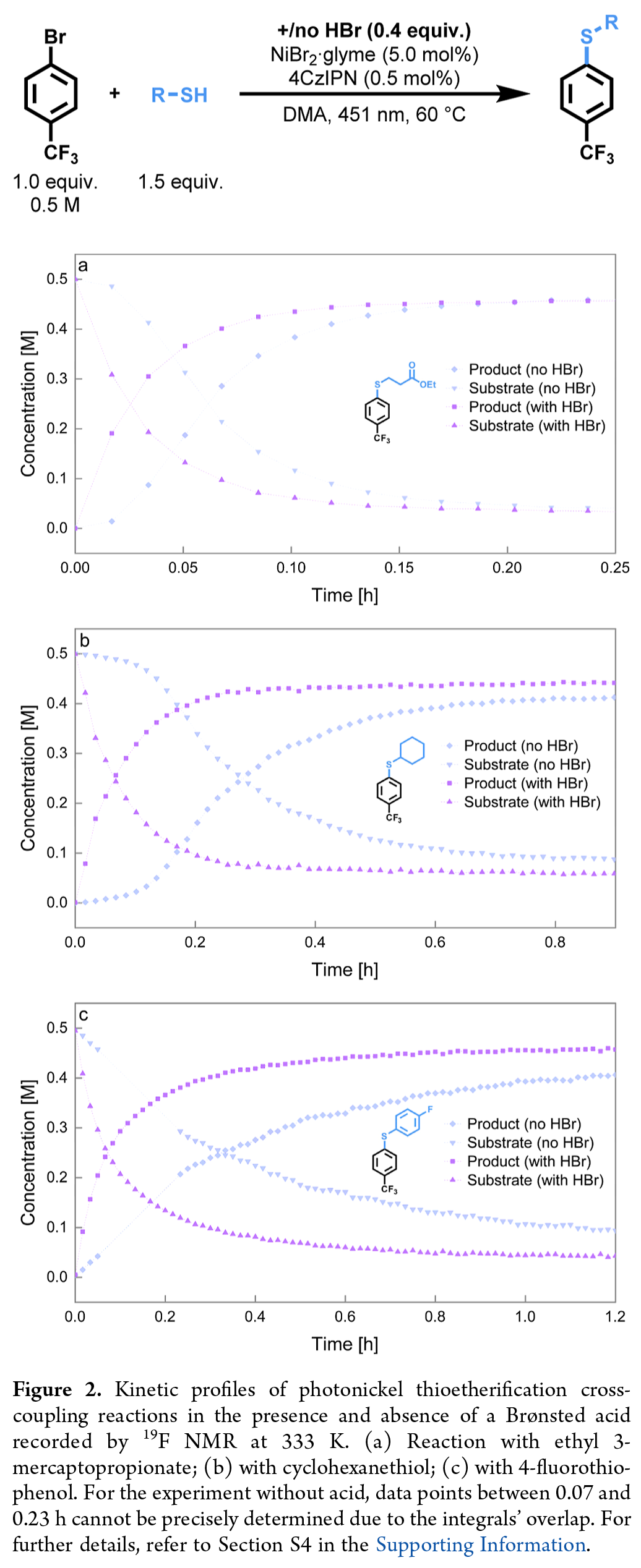

在紫外可见光谱测试中,向溴化镍溶液中连续添加硫醇几乎增加了整个光谱的吸收,这归因于镍聚硫醇盐的形成(Figure 3A)。然而,当加入HBr时,随后加入的硫醇并没有引起吸收光谱的任何明显变化,表明镍聚硫醇盐的形成受到了抑制(Figure 3A)。此外,核磁共振光谱中略有不同的额外信号和与相应硫醇几乎相同的耦合模式说明硫醇与镍的配位能力很强(Figure 3B)。高分辨率质谱和分析扩散有序光谱(DOSY)也证实了镍聚硫醇盐的存在这一点。值得注意的是,酸参与了镍硫醇的自催化反应,反应过程中释放的HBr可能会导致聚硫醇镍分解(Figure 3B)。因此,反应介质酸度的增加可能会导致催化活性镍物种的浓度增加,从而显著促进反应的进行。

(Figure 3,图片来源:ACS Catal.)

之后,作者为酸促进的C(sp2)-S交叉偶联建立了一个合适的方案。作者首先研究了4-溴三氟甲苯和3-巯基丙酸乙酯的两个模型底物的交叉偶联反应,并使用HBr水溶液作为外来酸(Table 1)。反应的最优条件为:以溴化镍为金属催化剂,4CzIPN作为光催化剂,0.4 当量HBr(防止形成黑色镍多硫醇盐),DMA溶剂中,蓝光照射10分钟后,交叉偶联产物的产率为75%,照射30分钟后,产率为94%(Entry 1)。

(Table 1,图片来源:ACS Catal.)

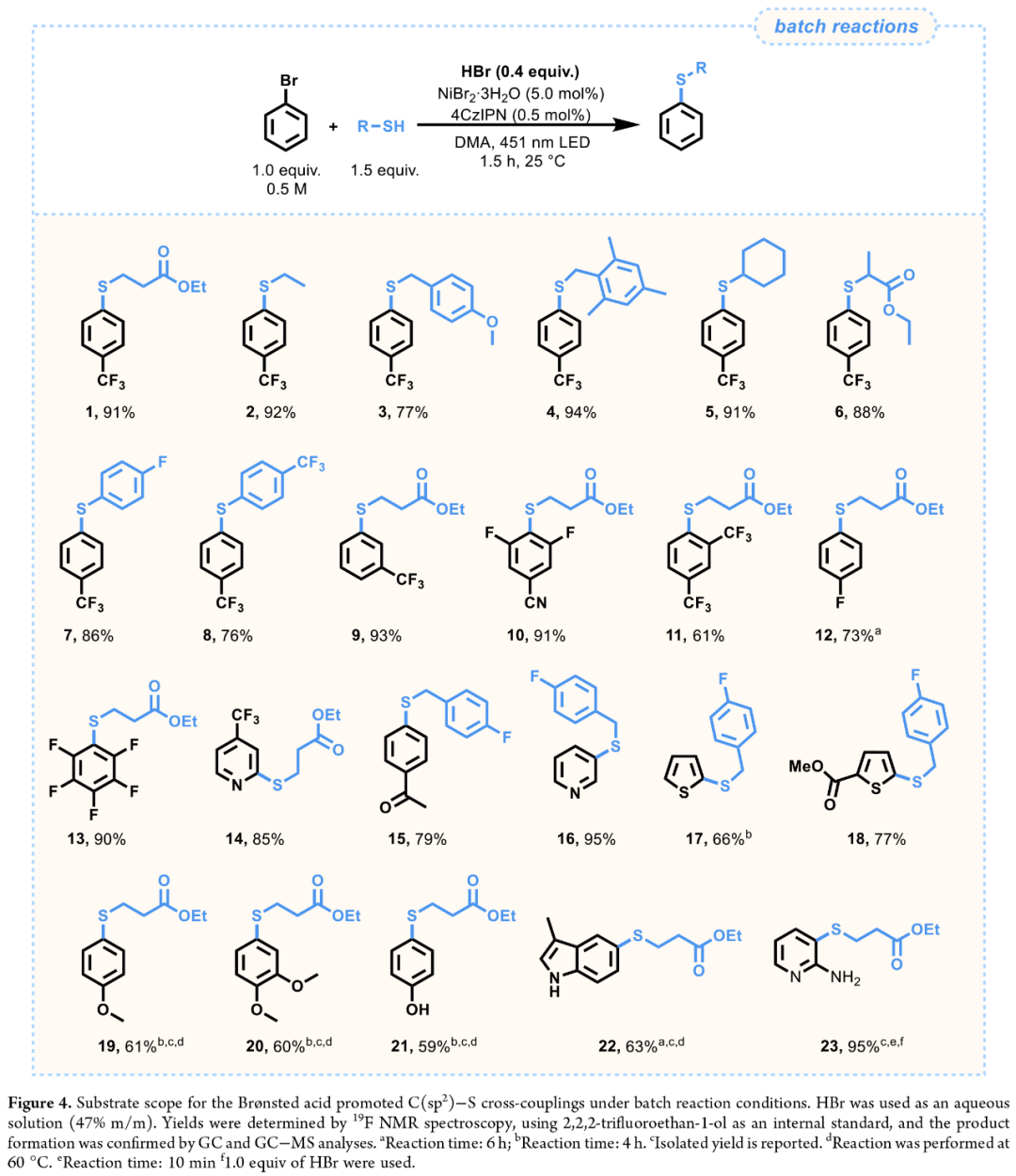

为了评估该方案的多功能性,作者在之前建立的间歇反应条件下测试了各种亲电-亲核试剂组合(Figure 4)。首先,在酸性条件下,以4-溴三氟甲苯为底物进行交叉耦合,探索了一系列硫醇和噻吩酚。室温下经过1.5小时的辐照后,发现包括伯硫醇(2)、苄硫醇(3和4)和仲硫醇(5和6)在内的多种硫醇以及缺电子噻吩酚(7和8)都能以良好的收率或接近定量的收率生成交叉偶联产物。在活化(杂)芳基溴的情况下,各种进一步氟化的亲电子体与3-巯基丙酸乙酯的偶联反应,以及非氟化亲电子体与4-氟苄硫醇的反应也非常高效。

(Figure 4,图片来源:ACS Catal.)

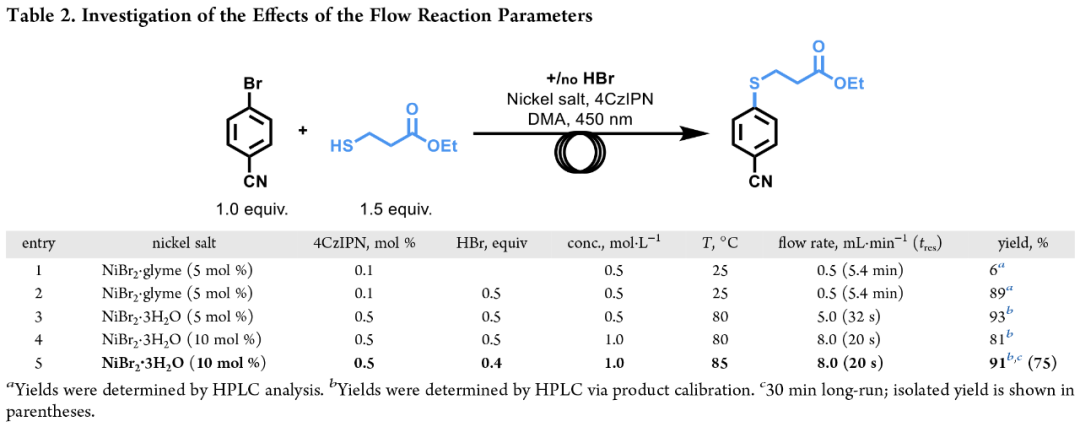

流动反应器的可扩展性为工业应用提供了机会,有助于实现更环保、更可持续的化学制造工艺。基于这些优势,作者选择了康宁先进流动实验室光反应器进行工艺开发。与动力学研究、对照实验和间歇反应一致,在流动反应器中进行4-溴苯腈与3-巯基丙酸乙酯的交叉偶联反应时,外加酸HBr被证明是实现高产率和高生产率的关键(Table 2)。令人欣慰的是,该方案允许在芳基溴浓度为1 M的条件下进行交叉耦合反应,而不会在产物流和反应物流中产生沉淀或堵塞。为了最大限度地提高反应的生产率,作者稍微提高了温度,并增加了镍盐的负载量,没有影响反应的化学选择性。

(Table 2,图片来源:ACS Catal.)

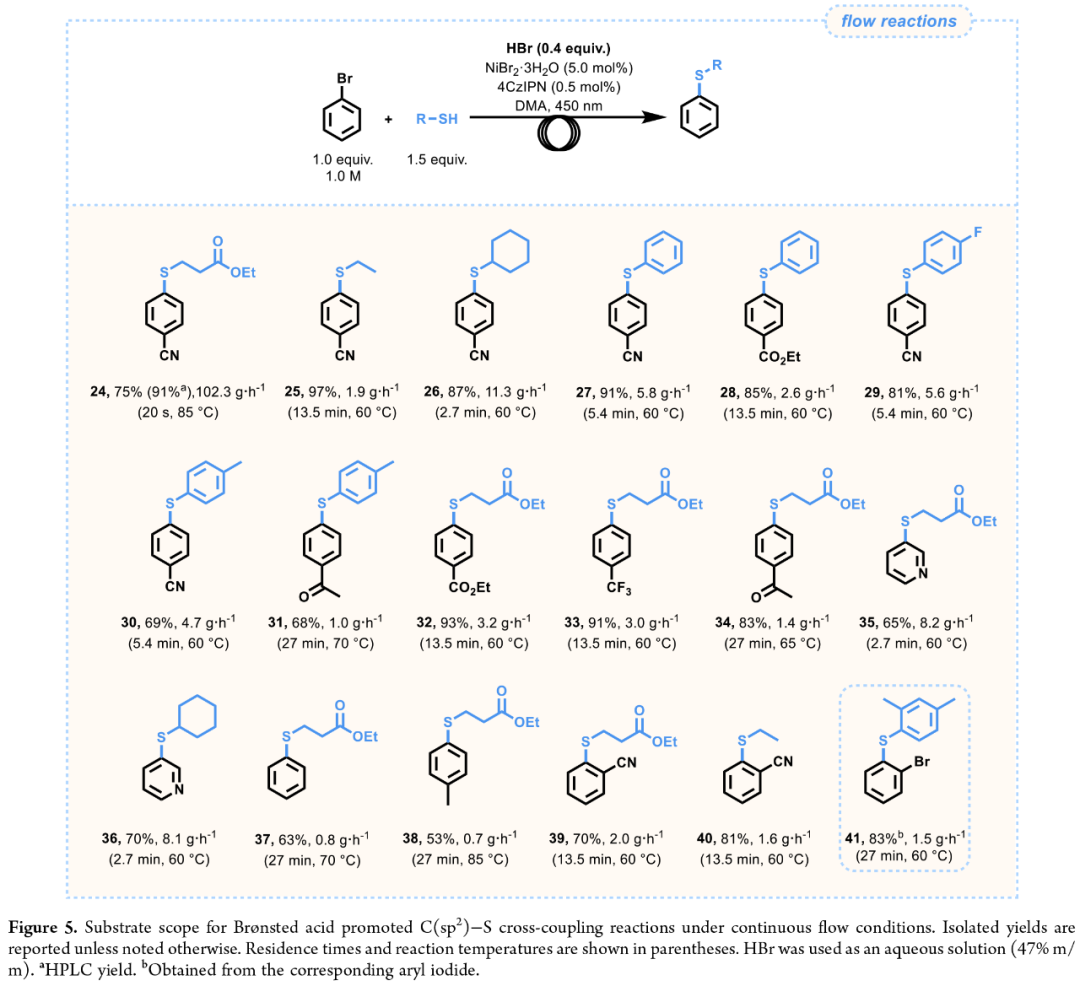

作者接下来研究了不同的亲核-亲电试剂组合展示连续流动工艺的适用性(Figure 5)。最初测试了各种硫醇和噻吩酚与4-溴苯腈的交叉偶联反应,成功获得了具有伯硫醇和仲硫醇的产物(25和26),收率极高。缺电子、富电子和中性噻吩酚(27-31)都能以较高的产率和较短的停留时间获得所需的产物。具有不同取代基的(杂)芳基溴也进一步阐明了各种官能团的耐受性。

(Figure 5,图片来源:ACS Catal.)

总结

总而言之,作者成功建立了布朗斯特酸促进的过渡金属催化的C(sp2)-S交叉偶联反应新方案。这种方法利用亚几何量的HBr水溶液促进硫醚的合成,是一大进步。该方法具有显著的多功能性,可用于多种底物。在操作过程中不会形成沉淀,可无缝集成到连续流工艺中,在市售光反应器中实现高产率、高生产率和简便的可扩展性。在没有酸的情况下,原位核磁共振动力学研究揭示了反应的自催化性质,以及由镍聚硫醇盐的形成引起的诱导期。该方法对水和酸性环境的耐受性为合成化学家带来了新的机遇,有利于与以前被认为具有挑战性的底物发生交叉偶联反应。

论文信息:

Maksim Nikitin, Sándor B. Ötvös, Indrajit Ghosh, Maximilian Philipp, Ruth Gschwind, C. Oliver Kappe*, and Burkhard König*

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。