厦门大学龚磊教授课题组JACS:光/铜催化甘氨酸衍生物与烃类分子的区域发散性和对映选择性偶联

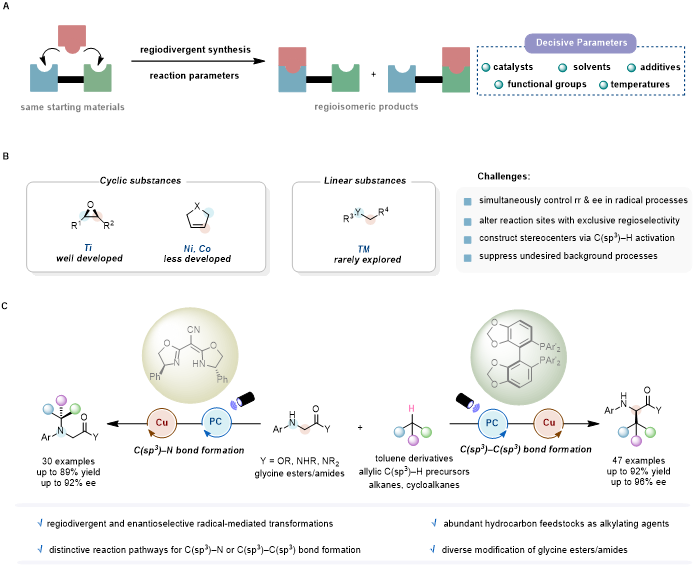

区域发散性转化是从同一组原料出发,可控地生成两种或多种区域异构体的有机合成策略。将区域发散性合成与自由基介导不对称转化相结合,不但拥有发散性转化的多样性、灵活性,还兼具自由基反应的兼容性、普适性,为结构多样、功能丰富的手性分子合成提供了高效途径(图1 A)。然而,该策略目前主要限于环状化合物的开环反应及去对称化等反应的应用。要实现自由基介导的饱和线性底物的区域发散、对映选择性转化,仍需克服许多困难,如:(1)底物有不同反应活性位点,需控制和调节区域选择性,实现多样性转化;(2)需在不同转化中都能精细控制对映选择性;(3)需抑制自身偶联、氧化、过度氧化等背景反应;(4)若涉及不同催化体系,需兼顾催化模式的兼容性(图1 B)。

针对上述瓶颈,厦门大学龚磊教授团队基于前期研究基础上,发展了易调控、高兼容的可见光介导氢原子转移催化/手性铜协同催化体系,通过改变手性配体的电子、空间环境和微调反应参数,实现了N-芳基甘氨酸酯/酰胺衍生物与丰富烃类C(sp3)−H原料(如甲苯衍生物、丙烯衍生物、环烷烃、烷烃)间的区域发散、对映选择性C(sp3)−C(sp3)、C(sp3)−N氧化交叉偶联,后者亦可视为极具挑战性的直接C(sp3)−H不对称胺化反应(图1 C)。研究表明:金属中心周围的空间环境和电性差异导致了反应路径从外球层机制转向内球层机制,进而实现了区域选择性的翻转并有效控制立体化学。相关工作近期发表于J. Am. Chem. Soc. 2025。

图1. 研究内容概述(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

不对称C(sp3)−C(sp3)偶联

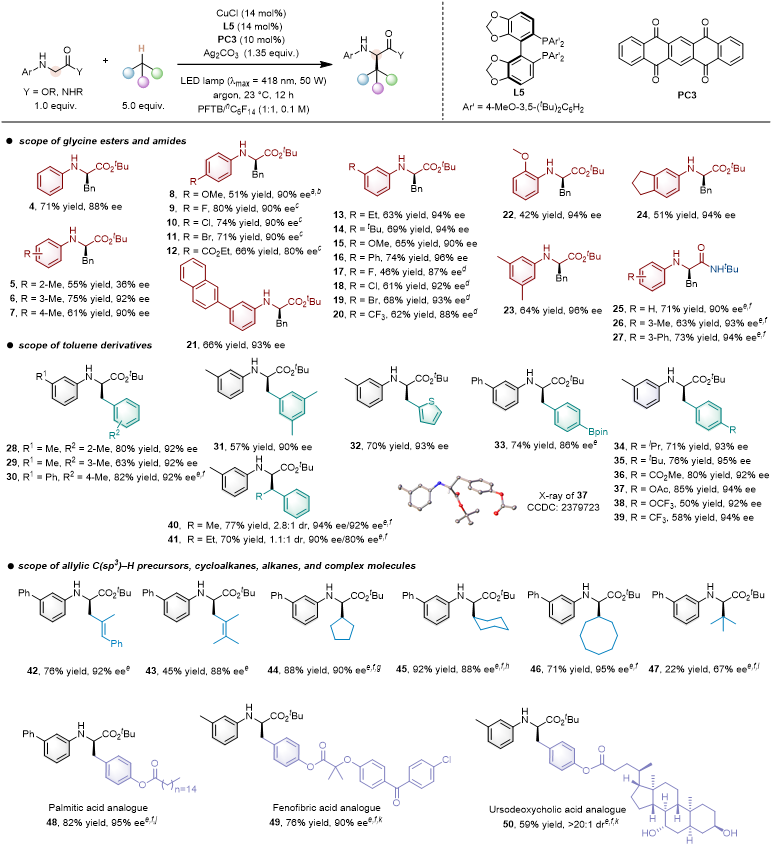

作者以N-芳基甘氨酸酯与甲苯为起始原料进行了系统条件筛选,最终反应的最优条件为:5,7,12,14-并五苯四酮(PC3)为氢原子转移光催化剂,Ag2CO3为氧化剂,全氟叔丁醇和全氟己烷为混合溶剂,以CuCl结合大位阻、富电子双膦配体DTBM-SEGPHOS(L5)为手性催化剂时,在lmax = 418 nm LED照射下,反应以高产率(71%)和对映选择性(88% ee),获得单一区域选择性的N-芳基甘氨酸酯N-α-C(sp3)与甲苯卞位C(sp3)相偶联的产物(4)(图2),未观测到任何C(sp3)−N偶联产物(图1C左端产物)。

该反应具有十分优秀的底物普适性,适用于多种甘氨酸酯和甘氨酸酰胺、甲苯衍生物、丙烯衍生物、环烷烃、烷烃等多种烃类分子、以及非诺贝特、熊去氧胆酸等活性分子衍生物,以良好至优异的产率、对映选择性和单一的区域选择性,合成了多种手性N-α-烷基化甘氨酸衍生物(4−50)。

图2. 甘氨酸衍生物与烃类C(sp3)−H原料的不对称C(sp3)−C(sp3)偶联 (图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

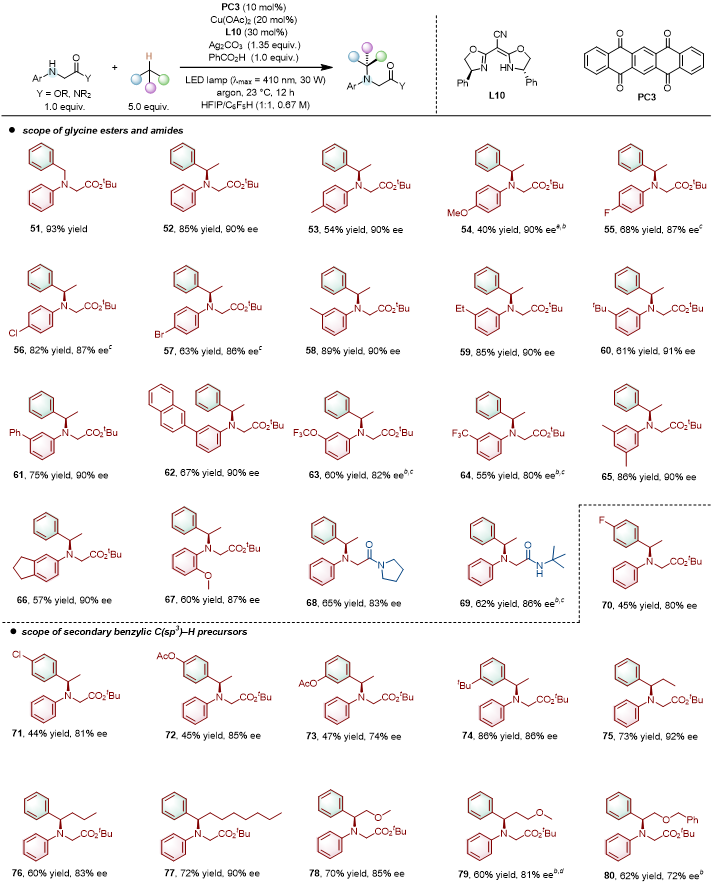

不对称C(sp3)−N偶联(不对称C(sp3)−H胺化)

不对称C(sp3)−H胺化反应是有机合成中极具挑战性的难题。作者发现在上述C(sp3)−C(sp3)偶联反应中,使用阴离子型氰基双噁唑啉配体(L10)代替双膦配体(L5),则实现区域选择性翻转,此时甘氨酸酯中的N端与卞位C(sp3)间的偶联则成为主要反应,结合苯甲酸为添加剂和反应条件的微调,则能以单一的区域选择性实现甘氨酸酯与乙苯衍生物的对映选择性C(sp3)−N偶联,也可视作乙苯衍生物的直接不对称C(sp3)−H胺化,获得相应手性产物(52−80)(图3)。

图3. 甘氨酸衍生物与烃类C(sp3)−H原料的不对称C(sp3)−N偶联(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

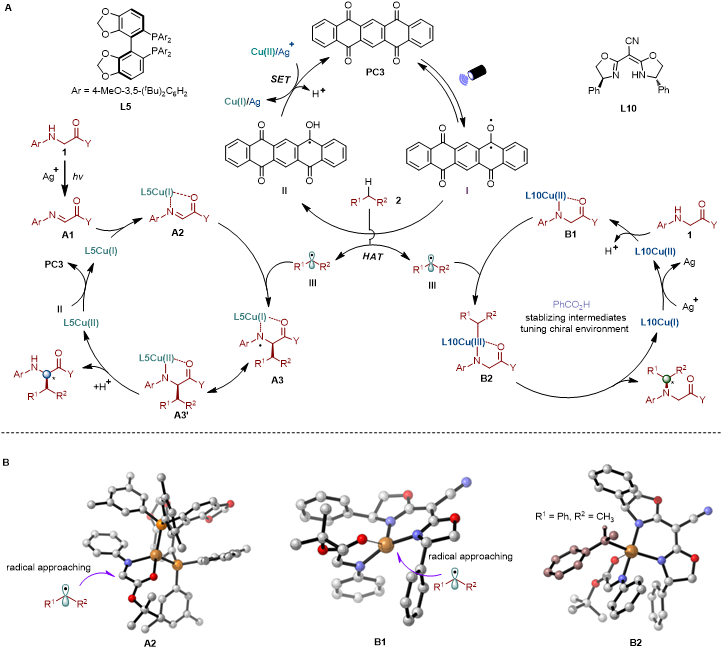

为了阐明上述区域发散、对映选择性反应的机理,作者设计了一系列分步实验、自由基捕获实验、动力学同位素实验、非线性效应实验等,揭示了C(sp3)−C(sp3)与C(sp3)−N键形成过程中的相似性和差异性。基于以上研究,作者提出可能的反应机理(图 4)。反应初始阶段,烃类C(sp3)−H原料转化为烷基自由基(III)的过程都经历了可见光诱导的HAT。当使用大位阻富电子手性双膦配体(L5)时,底物甘氨酸酯与铜催化剂形成关键中间体配合物A2,铜中心周围空间位阻大且更富电子,不利于与亲核性的烷基自由基结合,更倾向于从外球层与铜活化的C=N不饱和键反应,进而实现C(sp3)–C(sp3)偶联并控制立体选择性(图4A左部循环)。当使用阴离子型氰基双噁唑啉配体(L10)时,底物甘氨酸酯与铜催化剂形成关键中间体配合物B1,铜中心空间、电子环境更利于与烷基自由基的结合,形成高价的铜中间体B2,进而经过内球层机制还原消除生成C(sp3)–N偶联手性产物,其中苯甲酸作为一种重要添加剂,可能起到了稳定关键配合物中间体和调节空间环境等作用(图4A右部循环)。

图4. 反应机理推测(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

综上所述,龚磊课题组发展了一种自由基介导的区域发散性对映选择性的反应策略,从具有生物学意义的甘氨酸酯/酰胺和丰富的烃类C(sp3)–H原料出发,在可见光氢原子转移/手性铜催化下,通过手性配体空间、电子效应的理性调控和反应参数的微调,实现外、内球层机制的改变,高区域、对映选择性地构建C(sp3)–N和C(sp3)–C(sp3)键,实现了一系列C-烷基化和N-烷基化手性甘氨酸衍生物的发散性合成。这一方法为生物活性分子的特定位点上选择性引入烷基官能团提供了有效途径,还为发展区域可控的不对称光化学转化提供了理论和实验依据。

该成果近期发表于J. Am. Chem. Soc.上,厦门大学龚磊教授为本文的通讯作者,博士后杨福星为第一作者,硕士生池龙霄参与了部分实验工作,DFT计算由博士生叶子奇完成。该研究工作得到了国家自然科学基金(22371237、22071209)、国家高层次青年人才计划等项目资助。

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。